No final de fevereiro de 2001, um simpático motorista enviado pela “doutora” me aguardava na saída do pequeno aeroporto de Petrolina, mais parecido com tantas rodoviárias espalhadas pelo Brasil, exceto pelo aspecto recente da construção e o ar-condicionado. No caminho até o carro já senti a bofetada da brisa quentíssima que trazia o sarapatel aromático composto de plantas, bichos, chão e comunidade local, que meu olfato registrou, até hoje, como marcante e endêmico da caatinga. Esta “trilha olfativa” que me acompanharia pelo próximo ano e meio me fez entender que, se a visão tomada pela paisagem domina os outros sentidos, a totalidade deste ambiente não se revela sem suas outras dimensões.

Nos mais de 300 km entre Petrolina e São Raimundo Nonato fui absorvendo avidamente tudo aquilo que eu já havia sonhado em conhecer um dia. Lembrei-me da infância e de “Justino, o retirante”, obra de Odette de Barros Mott que, por minha culpa, fui obrigado a ler em um fim de semana, sob o risco de não entregar o trabalho de português a tempo. Pela imersão total na aventura semiárida, comi muita rapadura e farinha de milho, algo que sempre tinha na casa de meus pais, mineiros. O gosto deles pelas histórias assustadoras de Lampião e pelas músicas de Luiz Gonzaga também sempre foram presentes na minha infância, mesmo antes de eu perder, por acidente, a visão de meu olho esquerdo.

E foi assim que, juntando rapadura, cangaço, baião, retirantes e dois caolhos famosos, afeiçoei-me ao imaginário da Caatinga, embora pensasse que nunca a conheceria, tão longe era tudo àquela época. Pela péssima estrada quase sem carros, alternavam-se buracos, cabras, burricos, iguanas, gralhas, emoldurados por uma quase decepcionante vegetação de tão verde que era. Como assim? A caatinga deveria ser cinza, marrom e variações destas cores, mas… verde? Pois era março, e as folhas ainda tão viçosas destoavam da minha expectativa. Ali estavam as primeiras imburanas, umbuzeiros, xique-xiques, facheiros… A pobreza local se mostrou de forma inusitada: grandes manchas de cor branca surgiam à frente, na estrada, conforme aproximávamo-nos de cada cidadezinha no trajeto. Era uma infinidade de sacolas plásticas, cravadas no alto dos galhos ou nos espinhos dos arbustos, tremulando e lembrando que não só os oceanos recebem o que jogamos fora. Casas de pau à pique, cercas feitas de garranchos (denominação local de galhos) entrelaçados e as esperadas pessoas passando com latas ou embornais no alto de suas cabeças.

Ao chegar em São Raimundo Nonato, à época com menos de 30.000 habitantes e tão maltratada pela pobreza e desmazelo político quanto podemos imaginar, fui direto para o hotel que seria minha casa por um mês até que eu me instalasse definitivamente. Ali, pela recepção, já conheci a autêntica simpatia e acolhimento infinitos dos nordestinos. Ouvi histórias locais e praticamente não dormi de tanta informação e ansiedade, somadas ao efeito do intenso calor. O ventilador e minha cabeça permaneceram ligados durante toda a noite. Lembrei-me de 1987, ainda calouro de Biologia na UNICAMP, fui alertado por um veterano amigo sobre uma palestra que seria proferida pela Dra. Niède Guidon, arqueóloga que tinha um trabalho fantástico na Serra da Capivara. Foi a primeira vez que a vi e que ouvi falar daquele lugar fantástico. Ao final da palestra fui até ela e, tão empolgado quanto qualquer calouro, perguntei o que eu deveria fazer para ir trabalhar naquele lugar. Ela me respondeu: “termine seu curso e então me procure”. Graduei-me, trabalhei, pós graduei-me e fui então ser professor de Ecologia em uma faculdade em São Paulo.

Três anos depois decidi fugir da confusão da capital. Queria voltar à selva, era disso que eu gostava. Soube pelo Fabio Olmos, o amigo veterano que me avisou da palestra, que a Niède procurava alguém para ser chefe do Parque Nacional da Serra da Capivara. Escrevi um de meus primeiros e-mails da vida, enviando meu currículo, e ela respondeu rapidamente: “venha”. Claro, o cargo de chefe do Parque Nacional dependia de nomeação do IBAMA, mas na cogestão entre o Instituto e a Fundação Museu do Homem Americano ela escolhia o nome e o IBAMA aprovava ou não. Enfim, a noite passava e o que eu apenas imaginava começaria a acontecer.

Dia seguinte fui ao Museu do Homem Americano para aquela que seria a primeira de muitas conversas com a “doutora”. Ficava na periferia da cidade (sim, há periferia mesmo no interior), onde a pobreza era ainda mais visível. O museu era uma ilha de estrutura, tecnologia e ciência cercada por uma caatinga já bem degradada. Na parte interna de seus muros, fósseis, ossos, artefatos humanos pré-históricos, plantas prensadas e livros, todos bem acondicionados em enormes armários de aço que deslizavam suavemente sobre trilhos. Bancadas, lupas, microscópios, e outros equipamentos dividiam espaço com uma equipe composta por estudantes são-raimundenses e de outras origens, orientados por pesquisadores brasileiros, franceses e italianos. Todos liderados pela “doutora”, agora na minha frente no interior de seu pequeno escritório, simpática sem excessos e objetiva, indagando-me com seu olhar por cima dos óculos.

Estudava-me, eu sabia, tentando desvendar minha índole. Perguntou-me sobre meus objetivos e como pretendia atingi-los. Respondi com tão inocente entusiasmo que, creio, ela ignorou minha imaturidade emoldurada por uma boa formação acadêmica. Quatorze anos depois do primeiro encontro, ali estava eu, sendo sabatinado pela “doutora”, que apesar do sobrenome e do título de doutora obtido em Sorbonne, é paulista de Jaú. Aliás, ninguém de fora do museu chamava-a de outra forma: “doutora”, ao invés de preceder, prescindia do nome.

Naquele mesmo dia, mais tarde, recebi telefonema da Superintendência do IBAMA, me alertando para as agruras que eu enfrentaria no trabalho e no relacionamento com Niède e com a Fundação Museu do Homem Americano – FUMDHAM, instituição cogestora do Parque. Não foi nada animador: disseram-me que dificilmente eu suportaria mais de um ano. Era o estímulo que eu precisava para ficar mais que isso.

O dia seguinte já foi exemplo do que seria bem comum: saí com a caminhonete muito cedo, com destino a São João do Piauí, para uma reunião sobre uma linha de transmissão, e só voltei no final da noite. Mais ouvi do que falei, o que seria bem comum no início. O melhor foi o trajeto, pois foi aí que comecei a conhecer a região e o parque. Por mais que eu tivesse lido, nada me preparara para tudo aquilo. Numa parada ao longo do trajeto vi um pequeno toco na beira da estrada e, entre curioso e receoso, chutei-o. Lá estava, embaixo dele, com a cauda levantada o maior escorpião que eu já havia visto na vida. Era um Rhopalurus agamemnon que, aprendi depois com os nativos, não era dono de um veneno dos mais potentes.

Concluí, assustado, que se o primeiro teste deu positivo eu deveria estar cercado por milhões deles. Felizmente não era bem assim, embora fossem comuns. Sempre achei cobras menos assustadoras do que escorpiões. E ali elas eram abundantes: cascavel, cipó, jararaca, salamanta, muçurana e outras mais, sem nomes tão conhecidos. A mais surpreendente: jibóia! Nunca havia visto uma dessas em anos de trabalho na Mata Atlântica, entretanto, na caatinga, foi a que mais vi.

Da mesma forma o mixila, denominação regional dada ao tamanduá-mirim. Era comum ver estes bichos simpáticos caminhando pelas estradas locais. Os mocós abundavam nos rochedos, e eu nunca soubera da existência daqueles grandes roedores, bem como ainda não conhecia a sempre presente voz da caatinga, vocalizada pelas gralhas-cancã Cyanocorax cyanopogon. Os periquitos da caatinga Aratinga cactorum, os andorinhões Streptoprocne biscutata em seus surpreendentemente ruidosos mergulhos por entre as rochas, e os bandos de urubus-rei, dentre outras surpresas, atestavam de forma gritante o quanto de beleza e de ciência estava sendo perdida por tanto tempo, face o pouco conhecimento que havia, à época, daquele ambiente.

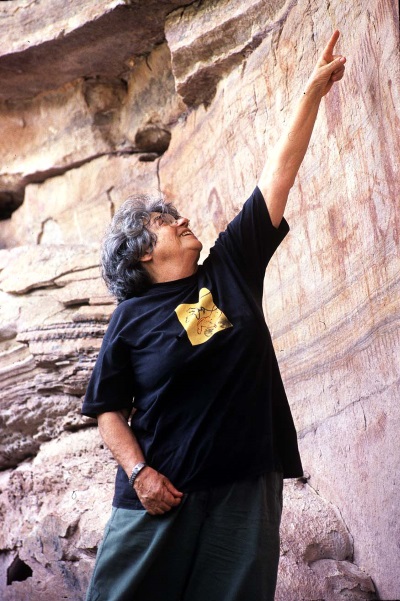

Nas primeiras idas à campo com a “doutora”, pude conhecer paisagens indescritíveis, que jamais imaginei existirem ali, como os boqueirões (cânions), que possuíam florestas impressionantes em seu interior, com espécies relictuais de plantas e de bichos, de um tempo em que a floresta Amazônica encontrava-se com a Atlântica. As mudanças climáticas ocorridas entre dez e quarenta mil anos atrás deram espaço à caatinga, porém fragmentos de florestas resistiram, abrigadas pelas sombras e umidade destes boqueirões, escavados por antigos cursos de rios, em cujas margens habitaram os primeiros americanos. Povoamentos de diferentes épocas, que deixaram milhares de pinturas rupestres, testemunhando a extasiante vida que houvera ali. Botos, tartarugas, veados, capivaras, onças, tatus e muito mais. Cenas de rituais, de caçadas e principalmente de sexo. Muito sexo! Na beira dos rios, a vida parecia fácil 10 mil anos atrás, embora existam evidências que indicam presença humana na área já há 50 mil anos.

Aos poucos fui conhecendo os funcionários contratados. Equipes de conservação dos sítios já descobertos, de escavação de outros novos, de manutenção de estradas e de atendimento ao público. A equipe de vigilância, esta a que eu coordenava, também contratada pela FUMDHAM, era formada por mais de 20 membros da comunidade local, a maioria ex- agricultores. Dirigia-me a eles sempre com muito respeito pelo conhecimento que possuíam e recebi o mesmo de todos, numa relação de confiança mútua que me foi marcante. Meu único colega de IBAMA era o Gaspar Alencar que, pacientemente, me explicava tudo que o Instituto não fez, pois não passei por nenhum tipo de capacitação para enfrentar aquilo. Era apenas muita vontade e um tanto de coragem, ou ignorância do perigo, ainda não sei dizer.

Eu dirigia por mais de mil e duzentos quilômetros dentro do Parque a cada semana, levando e buscando pessoas e equipamentos em diferentes atividades. Rondas e perseguições a caçadores, combate a incêndios, conversas com moradores locais e mais. Não havia monotonia, nem finais de semana tranquilos. Percebi que quanto mais gente envolvida, mais trabalho há para fazer, mais preocupações e possibilidades de problemas e de acidentes. Ao longo das 14 guaritas espalhadas pelo Parque, utilizadas como bases para a equipe de vigilância, a demanda por trabalho era constante.

Os caçadores eram um problema permanente. Rastros humanos desconhecidos estampados no solo arenoso prenunciavam longas noites de trabalho. A primeira delas logo na primeira semana. Encontramos os rastros no final da tarde e pegamos a dupla caçando apenas no final da madrugada seguinte, infelizmente, tarde demais para aquela mãe mixila. A visão do filhote tentando mamar na mãe morta nunca me saiu da cabeça. Nem a do caçador, dono de posto de gasolina em Canto do Buriti, cidade vizinha. Era apenas por diversão, não necessidade, confessou.

A Dra. Niède já havia me ensinado que o discurso de caça famélica tinha muito de mentira, ao menos por ali. A maioria das pessoas que era apanhada caçando não precisava desta proteína para viver. Muitos caçadores que capturamos (mais de setenta em um ano e meio) estavam sendo pagos por comerciantes e políticos locais para caçarem para eles. As maiores vítimas eram tatus, inclusive bola, mas mixilas, caititus, gambás e veados também eram alvos. Eu pensava que se desse emprego aos caçadores eles parariam de caçar. Sugeri à Dra. Niède contratar um deles, muito jovem, para tentarmos essa tática. Ela sorriu, lembrando de experiências passadas claro, mas aceitou, acho que até pedagogicamente. Não passou um mês até ele ser flagrado caçando jacus.

Aprendi que ter outra atividade funciona para alguns, mas não para todos. A experiência passada, Niède me contou, foi com um tal Paulo, que era um caçador conhecido na região, e o resultado foi o mesmo. Eu não o conhecia, apenas sua irmã, a “Docha”, que era vigilante de uma das guaritas mais movimentadas do Parque. Dedicada e apaixonada, as paredes de sua casa em Coronel José Dias tinham desenhos feitos à lápis, reproduzindo pinturas rupestres encontradas no Parque. Era assim na região: muitos amavam o parque e dele sobreviviam. Outros eram inimigos declarados.

Certa vez saiu em um jornal da região que uma onça havia atacado e matado uma pessoa em São João do Piauí. Fui até lá com meu amigo, o fotógrafo André Pessoa, para averiguarmos o fato. Nos hospitais ou na funerária nenhum registro confirmando. Fomos à casa da repórter que disse que fez a matéria por ouvir falar! Era apenas estratégia política, bem comum, para tentar atacar o Parque. O absurdo era tanto que chegavam a dizer que a onça que atacou tinha marcado em suas costas as iniciais NG!

A política local me mostrou o Brasil que eu só conhecera por obra do, talvez não tão fictício assim, bem-amado Odorico Paraguaçu. A água potável era escassa na região mais por obra do homem do que da natureza. A morte a olhos vistos do Rio Piauí, que atravessava parte da cidade, era testemunha disso, tamanha a sujeira que se via na pouca água que corria. Na seca, quem tinha possibilidade pagava um caminhão-pipa para ter água em casa. Eu, apesar de pagar caro por ela, ainda tive que percorrer um calvário de “por favor” a vários senhorios locais, todos me interrogando e decidindo se venderiam para mim. Pior: vi cidadãos simples, proprietários de terras com direito à indenização serem enganados por seu advogado, vereador, que ficou com o dinheiro deles dizendo que o Governo não havia pagado. Vi, inconformado, estes cidadãos não quererem denunciar por medo de represálias.

Mas também, como a Niède havia me dito, vi alunos das escolas locais reclamarem que não conheciam o Parque porque era muito cara a entrada, ainda que houvesse desconto e até mesmo isenção do valor, que era baixo, na verdade, para grupos escolares. Vi esses mesmos alunos me dizerem que nunca perdiam uma vaquejada, embora o valor do ingresso fosse cinco vezes mais caro que o que pagariam para conhecer o Parque. O Brasil tem destas coisas.

Foi difícil aceitar que meu diploma não me era tão útil quanto eu gostaria, apesar de já ter sido alertado pela Niède sobre isto também. Ela, aliás, nunca fazia média com políticos, juízes ou quem quer que fosse. Quem não a conhecesse bem acharia que era grosseria, mas ela tratava contratados e políticos de qualquer escalão exatamente da mesma forma: com autenticidade e com simpatia apenas na medida do merecimento. Demagogia, nunca, e infeliz era quem não entendesse sua inteligência e bom-humor. Em reuniões repletas de vereadores e prefeitos da região dizia: “os políticos aqui são burros e preguiçosos, além de ladrões; ladrões são todos políticos, mas se fossem mais espertos e menos preguiçosos desenvolveriam a região para poderem roubar muito mais!”. Era fenomenal ver que a plateia atingida ria, ainda que nervosamente!

O bom humor da Niède é tão apurado quanto a sua sensibilidade pelo que é realmente belo. Lembro-me de um dos seus aniversários comemorado com um pequeno jantar numa área do Parque aberta à visitação. Ao som das “Bachianas brasileiras”, Niède contemplava as rochas iluminadas com os olhos cheios d’água. Naquele instante, percebi o quanto ela se sentia agradecida por tudo, muito mais do que orgulhosa.

Uma noite, a convite dela, fui convidado para jantar em sua casa, anexa ao Museu, uma honra irrecusável. Todos os convidados adoraram aquele cordeiro ao vinho, magistralmente preparado por ela. Naqueles dias estávamos apreensivos, pois havia fugido uma das duas onças-pardas que viviam numa área cercada do Baixão dos Oitenta, área privada da FUNDHAM que recebia bichos apreendidos pelo IBAMA. O ocorrido dava fôlego às crenças locais das “onças da doutora”. A felina havia matado várias emas de um cativeiro próximo, além de Nicolas, um macaco-prego que se recuperava de um ferimento na pata. Niède acreditava que se ela conseguiu fugir é porque estava pronta para voltar à natureza. Eu e o Jorge França, zootécnico da FUNDHAM, discordávamos. Nós achávamos que ela poderia ser perigosa para animais domésticos e pessoas. Secretamente tramamos uma armadilha para pegá-la, usando um galo como isca. A captura se deu pouco antes do jantar começar e eu tinha a ingrata missão de comunicar isso à Niède.

Hesitante, depois de algumas taças de vinho, contei. Já passava da meia noite, e ela não sossegou enquanto não fomos conferir se a “bichinha” estava bem. Abaixada próxima ao recinto, Niède falava baixinho, desculpando-se com a onça por aquele “mal” que estávamos a lhe fazer. Apesar da aparente contrariedade, Niède discretamente demonstrou entender e confiar na nossa decisão, ainda que esse fato tenha sido ressuscitado algumas vezes em outras discussões. Foi assim que, com trabalho, argumentação, bom humor e respeito, não senti em nenhum momento as previamente propaladas dificuldades de lidar com a cogestão do Parque. Sei que hoje esta situação está ainda melhor, apesar das dificuldades que de tempos em tempos se agravam, mas isto não é “privilégio” apenas daquele parque.

Um dia, ao passar pela guarita da Docha, a moça me falou que seu irmão, aquele famoso caçador, estava pressionando-a para deixá-lo entrar por ali, para caçar dentro do parque. Pedi a ele que parasse de importunar sua irmã e que fosse caçar fora do parque. Ele me deu uma resposta que era frequente: “mas é lá (no Parque) que estão as caças”.

Tal resposta é, para mim, a síntese da eficiência daquela área protegida. A comunidade percebia que fora dele, sem proteção, a fauna rareava. Ao final da conversa que foi tranquila na medida do possível, apertamos as mãos e ele disse que a irmã falava demais. Ao chegar à sede do escritório no começo da noite, um grupo grande me aguardava.

Docha fora morta na guarita com um tiro de cartucheira dado pelas costas pelo próprio irmão, pouco tempo depois que apertou a minha mão. Sim, foi das piores sensações que tive em toda minha vida. Segundo contaram, depois do nosso encontro teria ido beber e, no boteco, dito que os próximos seriam eu e a “doutora”. Ficou foragido por três dias e depois se entregou. Antes, estive com a Polícia Federal na casa da mãe do assassino e da vítima, de quem ouvi uma frase inesquecível: “ela fez por merecer, pois uma vez ela escondeu todas as armas do coitadinho” – disse ela, enquanto puxava de debaixo da cama uma maleta cheia de armas de fogo. Eu e os policiais entreolhamo-nos, atônitos, tamanha foi a sinceridade da mãe ao declarar de que lado ela estava. Não fosse a Niède espalhar pela rádio local que oferecia recompensa a quem o capturasse creio que dificilmente ele se entregaria. Há até hoje uma placa em homenagem à Docha ao lado da guarita em que ela tanto tempo trabalhou e onde também perdeu a vida.

Poucos meses após tal fato recebi a notícia que eu fora aprovado no concurso do IBAMA, para o qual eu havia feito a prova em Petrolina. Agora, iria para o Parque Nacional da Lagoa do Peixe, no Rio Grande do Sul, um contraste cultural e térmico surreal. Confesso que já estava cansado e que a história do crime havia me abalado. Mesmo com um sincero pedido da Niède para permanecer, saí com certo sentimento de vergonha por não ficar mais, pois, afinal, ali tinha tudo o que um biólogo poderia desejar na linha de frente da conservação: uma incrível fauna e flora protegidas em um parque que cumpre o seu papel, desafios técnicos, políticos, riqueza cultural e muito mais por se descobrir e por fazer. Haveria novos servidores lotados ali devido ao concurso, o que me dava algum alento.

Saí de São Raimundo Nonato um ano e meio após minha chegada, mas parecia que décadas haviam se passado, tamanha quantidade de vida que me passou naquele tempo. Cheguei ali como um biólogo, mas fui transformado pelas experiências em algo mais que, até hoje, ainda tento descobrir.

Parti, sobretudo, com a certeza que, não fosse um vigor incrível aliado à competência da Dra. Niède Guidon, nada daquilo existiria. Ela lutou pela criação e pela implantação do hoje icônico Parque, que faz com que aquela região seja conhecida no mundo todo, não pela pobreza, mas sim por tudo que tem de maravilhoso.

O Parque Nacional da Serra da Capivara é fruto de trabalho árduo e de uma infinita teimosia, como aquela que a gente vê na caatinga, quando ela insiste em vicejar por mais árida, extenuante e inóspita que pareça, bastando para isso que caiam apenas algumas poucas gotas de chuva. Entendi que um Parque não encerra apenas as vidas que ele protege, mas também aquelas que vivem e que morrem por ele.

Por Isaac Simão

Por Isaac Simão

Biólogo especialista em ecologia, trabalha no ICMBio e faz mestrado em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Socioambiental